在病房前见到刘先生时,他佝偻着腰,甚至比很多年龄大的老人家都要驼背。

可今年的他,其实才48岁。

“我这驼背有十几二十年咯。”刘先生笑了笑,抬头纹也显得特别重。

刚开始时是同事感觉他身子有点弯,后来某天睡醒,他发现自己肢体、关节全是僵硬的,根本无法动弹,缓了好一会才恢复。后来他才知道原来这个症状叫“晨僵”,而当时的他才30岁出头。

每天醒来都是一种折磨

每天的晨僵都非常痛苦,同时伴随的还有不明原因的腰背部酸痛、僵硬,刘先生当年看了好几家医院,都说是类风湿疾病。直到出现持续性的颈、腰活动困难和明显的驼背畸形,刘先生才知道自己得的这种病叫“强直性脊柱炎”。这是一种自身免疫性疾病,在早期主要表现为持续性的顽固疼痛,中后期脊柱四肢各个关节慢慢变僵硬、失去活动度;更可怕的是很多关节会最终僵直固定在疼痛保护体位上,造成诸如“折刀人“、”折叠人“等严重畸形。

原本有着1米8高个的刘先生,背越来越弯,身高也随之“缩水”了十多厘米。

就这样,刘先生忍受着“晨僵”和日渐弯曲的背过了十几年。可他不知道的是,“强直性脊柱炎”影响的并非只有颜值……

一个轻推就会失去平衡

患病时间越久,刘先生感觉自己体质越差,走路走不久,不过一二百米就喘得不行。

站立状态下,只要后面稍微有个外力,他就会向前踉跄,这导致他更容易摔跤。

这是因为逐渐加重的脊柱畸形导致身体重心不断前移,最终失去平衡。在这种状态下,维持躯干直立这种对于平常人来说再简单不过的事情却需要消耗强直性脊柱炎患者大量的体力,这反过来又严重削弱了患者的站立和行走能力。

更难以忍受的是,他无法躺平!畸形的脊柱导致他仰卧时上半身只能处在类似做仰卧起坐的半程状态,根本躺不下去。因此,十几年来刘先生都只能侧着睡。

那段时间,正好刘先生认识的一个病友通过治疗后体态得到了改善,这让他看到了希望,于是来到南方科技大学医院接受治疗。

骨科难度系数最大的手术之一

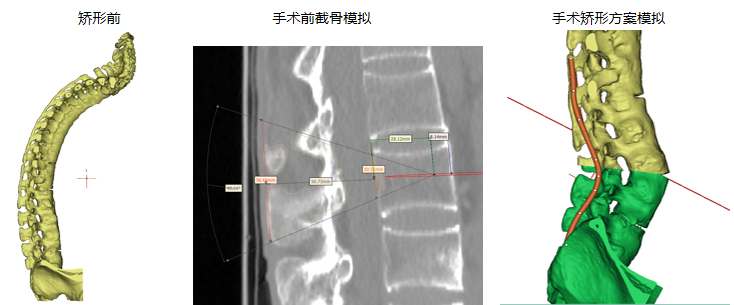

“这是你在双下肢直立站立时的X光片,可以看到你的腰段脊柱强直固定的后凸角度与正常人群生理性腰椎前凸的正常值相比差距至少超过90度,相当于处在永久性的‘90度鞠躬’状态。原本应该在骨盆正上方的头部向前移动了30多厘米,任何一个人在这种状态下都不可能站直、坐正、躺平。”王林副教授一边看X光片,一边跟刘先生解释道。

△刘先生术前脊柱后凸畸形情况

王林副教授,是南方科技大学医院副院长、国内脊柱畸形及脊柱外科知名中青年专家。

他不仅医术精湛、临床经验丰富,还率先将机器人、混合现实导航、3D打印等各种智能与数字外科“高科技”应用于手术实践,大大提高了手术的精准性和安全性,开创多个国际国内首例。

刘先生的病情迫在眉睫,脊柱畸形继续发展将持续减弱他的站立和行走能力,最终后半生可能不得不要与轮椅为伴。手术,是唯一的选择。

针对刘先生的情况,王林副教授决定为其行脊柱全脊椎截骨和后凸畸形矫正手术,要把完全僵直在C形弯曲状态的脊柱“截断”,然后按照术前计算和规划的角度重新连接,使脊柱重新变回正常的“S”形,恢复躯干的平衡。

这种手术是脊柱外科甚至整个骨科难度系数最大的手术之一。

王林介绍说,由于刘先生的头颈和髋关节都存在不同程度的僵直,丧失了大部分活动和代偿能力,这就使得手术所要达到的矫形角度必须经过精密的测量和计算,而其允许出现误差的范围非常小。经过无数次研判和评估风险,王林和他的团队最终定下手术蓝图,确定麻醉、手术及其它各项围术期管理方案。

在进行了长达3个月的呼吸训练、营养支持、自体血贮备等术前准备后,刘先生终于迎来改变人生命运的一天。

搭档机器人“同台”手术

精准矫形更安全

脊柱矫形手术,手术的目的是希望矫形后,刘先生能重新恢复挺直脊梁。

如果矫形不够,那么刘先生可能仍残留驼背症状;如果矫直过度,那刘先生在行走时将无法看地。

这对手术医生提出了极高的手术技术要求。

南科大医院脊柱外科团队依托医院3D打印技术,术前利用3D打印模型进行手术截骨设计,术中再利用3D打印导板辅助植钉,大大提高了手术的精准度和安全性。

颈椎、腰椎等脊柱手术的病变部位深、操作空间小、毗邻中枢神经和大血管,传统技术主要依赖医生的手术经验和操作技能,存在“看不见、瞄不准、摸索前进”的问题。即使对于经验丰富的高年资医生来讲,仍是一项复杂且风险较高的操作,一旦误伤血管和中枢神经就会造成灾难性后果。而南方科技大学医院率先在深圳引进了天玑机器人,机器人和智能技术已成为医生“脑”“手”与“眼”的延伸。在引入机器人技术后,能够有效消除人手操作时的颤抖,完成很多传统骨科手术无法完成的精细动作。

术中O形臂辅助骨科机器人操作图

手术中,O形臂可在15秒内获取手术区域的三维影像数据,图像清晰且辐射量低,相当于为天玑机器人配备了高精度的人体“北斗”定位。手术团队按照术前规划,在麻醉和护理团队的密切配合下,有条不紊的完成显露、置钉、截骨、矫形等步骤。O形臂导航、天玑机器人、全碳纤维脊柱手术台、超声骨刀、脊髓神经监测、自体血回输机、高速磨钻…这些高精尖设备作为医生的“战友”,在手术中轮流出场“登台献艺”,保证了手术的精准、高效、安全。

经过近11个小时,刘先生顺利结束手术。

王林介绍说,由于刘先生的头颈和髋关节都存在不同程度的僵直,丧失了大部分活动和代偿能力,如果截骨和矫正不足就无法彻底解决病人目前“低头看地”的病症,矫正过度会造成病人从“低头看地”变成“仰头看天”,这就使得手术所要达到的矫形角度必须经过精密的测量和计算,还要保证手术中能够准确的实施。

要矫正到40度就是40度,39度和41度可能还可以勉强接受,差的再多的话病人生活中就会有不良感受。一刀截下去,多了少了都不行,这是这手术最关键和最要紧的地方。

在之前,矫形手术除了依靠详细的查体及影像学检查、参数测量外,更多是靠手术医生的经验来判断手术中矫形的程度,而这次不同,我们应用了O臂美敦力导航技术,可以在手术中实时辅助矫形手术开展,同时判断矫形截骨的范围程度,从而达到精准矫形。

被“掰直”的第二天他“长个”了

手术后,刘先生的身高从1米72,长到了1米78。

时隔十多年,刘先生再一次挺起了胸膛!现在,他能轻易地抬头看向以往要很艰难才能看到的天空了。

“驼背了十几年,再一次重新站直感觉人都完全不一样了。特别感谢王林副教授团队给了我新的人生。”刘先生感激地说。

刘先生术前术后对比图

出院前刘先生把精心制作的锦旗送给了治疗团队,上面写道:“恩同再造”。

◆专家介绍◆

王林

脊柱外科和脊柱畸形专科专家,南方科技大学医院副院长,骨科医学部副部长,副主任医师,医学博士,南科大医学院副教授,博士生导师;

主刀完成全球首例混合现实(MR)导航脊柱外科手术(2019);

主刀完成全国首例O形臂辅助天玑机器人脊柱手术(2019);

主刀完成全国首例Mazor Renaissance机器人颈椎手术(2014);

中国医师协会骨科医师分会脊柱外科专家工作委员会委员;

中华医学会医学工程学分会数字骨科学组委员。

擅长疾病治疗范围:

1.复杂及重度脊柱畸形的手术矫正;

2.腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症、腰椎滑脱、颈椎病、脊柱脊髓损伤、椎管内肿瘤;

3.胸椎黄韧带/后纵韧带骨化症、胸椎间盘突出症、胸椎管狭窄症的手术根治;

4.颈肩痛/腰腿痛、手足四肢抽痛/麻木/无力等脊柱外科常见病症的综合诊疗。